Übertreibung war nicht die Art von Ferdinand Piëch (1937 – 2019). Wenn der langjährige Volkswagen-Chef also in Erinnerung an den Porsche 917 von „Irrwitz“ und dem „riskantesten Auto meiner Karriere“ redete, dann meinte er das genauso. Jedenfalls vermitteln diese Worte eine ungefähre Vorstellung davon, wie angespannt die Nerven beim Ende der 1960er Jahre noch recht kleinen Sportwagen-Hersteller gewesen sein müssen, als der damalige Rennleiter Piëch das Projekt 917 anschob.

Und das kam so.

Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans war in den 1950 bis 70er Jahren eine Riesen-Nummer. Es stellte zumindest in den Vorstandsetagen der großen Hersteller die Formel 1 in den Schatten, die in dieser Zeit von englischen Privatteams dominiert wurde.

Porsche traute sich 1951 zum ersten Mal auf den über 13 Kilometer langen Straßenkurs im Département Sarthe südwestlich von Paris. Mit den Typen 356, 550 oder 904 feierten die Stuttgarter in Folgejahren einige Klassenerfolge. Aber für Gesamtsiege kamen sie mit ihren maximal zwei Liter großen Motoren nicht in Frage. Zur Erinnerung: Der Ford GT40 aus dem Kinofilm „Le Mans ‘66“ hatte einen Sieben-Liter-V8 im Heck.

Diese Hubraum- und damit einhergehende Tempo-Eskalation wurde dem Veranstalter der Sportwagen-WM, zu der die „24 Heures du Mans“ schon damals zählten, irgendwann unheimlich. Für 1968 wurde deswegen das Reglement geändert. Auf Straßensportwagen basierende Renner wie der GT40 durften nur noch maximal fünf Liter Hubraum haben. In der Prototypen-Klasse lag das Limit, als Lockvogel für Formel-1-Teams, bei drei Litern.

Porsche witterte seine Chance und brachte mit dem Dreiliter-Renner 908 erstmals ein gesamtsiegfähiges Auto an den Start. Hätte auch fast geklappt. Die vier Werks-908 waren klar die Schnellsten. Wegen technischer Probleme kamen die Spider aber über Rang drei nicht hinaus, hinter dem auch mit 4,9-Liter-V8 siegreichen GT40 und einem privaten Porsche 907.

Bei Porsche hatte man seine Lektion gelernt. Dort ging gerade der Stern von Ferdinand Piëch auf. Der Leiter der Entwicklungs- und damit auch der Rennabteilung beauftragte seine Mannschaft, insgeheim einen Straßensportwagen für die Fünfliter-Klasse zu konstruieren. Piëch schwebte etwas mehr Hightech-mäßiges als der amerikanisch-grobschlächtige GT40 vor und außerdem ein komplett neu zu entwickelnder Zwölfzylinder-Motor. Ein ziemlich teurer Plan. Der Porsche, wo zu dieser Zeit gerade einmal rund 12.000 Autos pro Jahr vom Band liefen, locker in den Ruin stürzen könnte. Soviel zum Thema „riskant“.

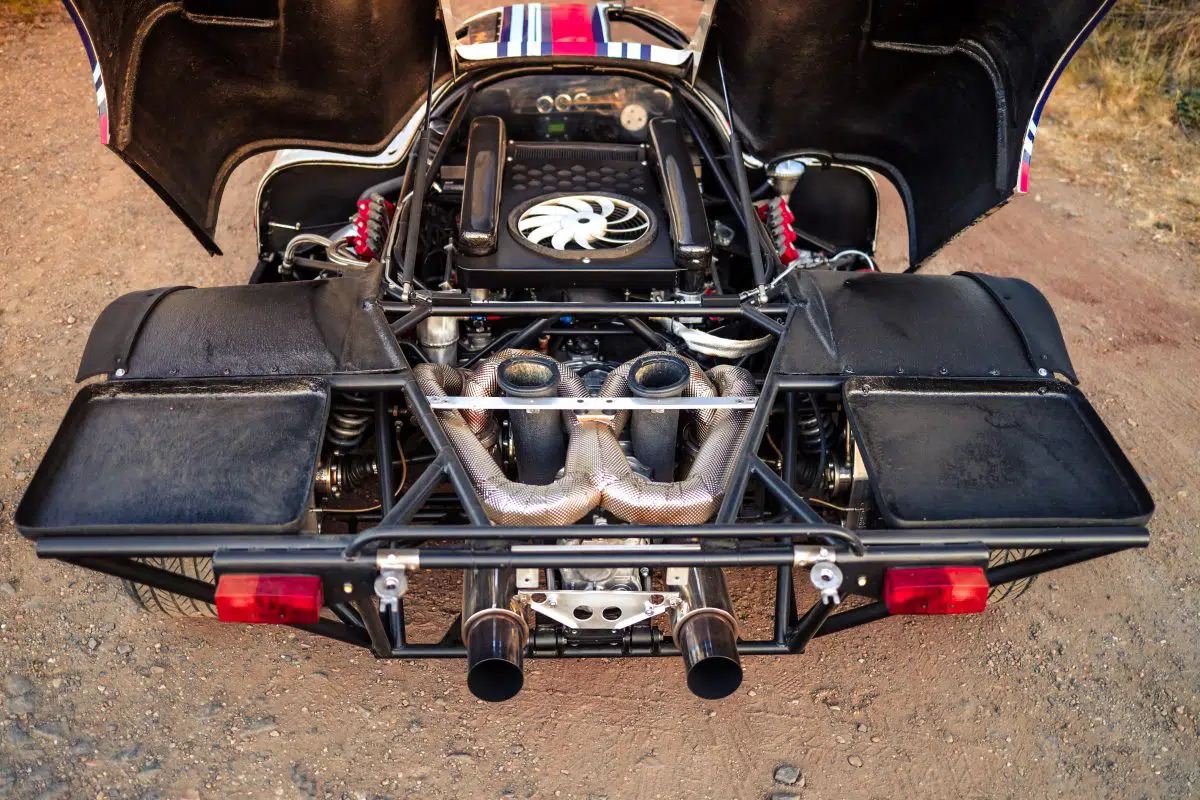

Projektleiter 917 wurde Hans Mezger. Beim Motor entschied er sich für einen luftgekühlten V12 mit einem Bankwinkel von 180 Grad. Der ließ sich als naher Verwandter des für Porsche-Serienwagen typischen Boxermotors verkaufen. Mezgers Interesse galt allerdings den im Rennsport entscheidenden Vorteilen des „Flat 12“ gegenüber dem „Flat 6“.

Er entwickelte ein reinrassiges Renntriebwerk. Die Schwungscheibe, also der Punkt der Kraftabgabe an den Antrieb, liegt vibrationsgünstig in der Mitte der Zylinderbänke. Das Kurbelgehäuse ist aus Elektron gegossen, einer Magnesiumlegierung. Zylinder und Kolben sind aus Aluminium gefertigt, die Pleuel aus Titan. Die zwei Nockenwellen pro Zylinderbank werden über Zahnräder angetrieben. Eine eigens entwickelte Zwölfstempel-Einspritzanlage und pro Zylinder zwei Zündkerzen mit Platin-Doppelelektroden sorgen für punktgenaue Versorgung mit Benzin und optimale Verbrennung. Mezgers Kraftwerk leistete schon in der ersten Ausbaustaufe 520 PS.

Wie man Rennautos möglichst leicht baut, hatte Porsche mit den Vorläufern des 917 bis zum Exzess geübt. Und so erhielt der Neue einen Gitterrohrrahmen aus Magnesium und eine Karosserie aus 1,2 Millimeter dünnem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Das zum Komplex „Irrwitz“.

Für die Zulassung zur Sportwagen-WM mussten laut Reglement mindestens 25 Stück gebaut und im Sinne des Budgets natürlich auch verkauft werden. Im März 1969 präsentierte Porsche den 917 auf dem Genfer Autosalon der Öffentlichkeit – zum Basispreis von damals unfassbaren 140.000 D-Mark. Am 21. April bestaunten die Kommissare des Motorsportweltverbandes CSI die geforderten 25 Exemplare. Dem Renneinsatz stand nichts mehr entgegen.

Werkseinsätze als Vorbereitung auf Le Mans sollten das Potenzial des 917 beweisen und Kunden überzeugen. Genial war unter anderem die Idee, zwei unterschiedliche Varianten für das Heck zu homologieren. So garantierte eine kurze Heckhaube auf kurvenreichen Strecken ein agiles Fahrverhalten. Auf schnellen Kursen mit langen Geraden sollte die zusätzlich mit beweglichen Spoilern versehene Langheck-Version 917 LH für bessere Aerodynamik sorgen.

Soweit die Theorie. In der Praxis war der 917 bei Tempo 300 plus kaum zu kontrollieren, egal mit welchem Heck. Das labile Fahrverhalten war derart beängstigend, dass die Werksfahrer bei den WM-Läufen in Spa-Francorchamps und auf der Nürburgring-Nordschleife lieber mit dem gutmütigen 908 antraten.

Nach Le Mans schickte Porsche neben zwei 917 LH sicherheitshalber auch zwei 908, von dem es inzwischen ebenfalls eine Version mit geschlossenem Cockpit und Langheck gab. Auf der damals noch sechs Kilometer langen Hunaudières-Geraden war der 917 LH mit knapp 400 km/h der Schnellste. Der deutsche Werksfahrer Rolf Stommelen führte im Rennen anfangs auch. Aber beide 917 fielen aus, der Sieg ging erneut an den Ford GT40.

Für die Saison 1970 überarbeitete Porsche den Motor. Der bisherige 4,5-Liter-V12 leistete nun 560 PS, eine zweite Version mit 4,9 Liter Hubraum brachte es sogar auf 600 PS. Außerdem nahmen sich die Ingenieure der kriminellen Aerodynamik des 917 an. Ergebnis waren 96 Millimeter breitere Varianten von Kurz- und Langheck mit neuen Leitfinnen und Abrisskanten auf den hinteren Kotflügeln. Damit lag der „weiße Riese“, wie der 917 ehrfurchtsvoll genannt wurde, endlich auch bei hohem Tempo halbwegs ruhig auf der Piste.

Für Le Mans verteilte Porsche die Einsätze auf drei Teams. Die britische Mannschaft von John Wyer brachte zwei 917 KH an den Start. Martini Racing aus Deutschland trat mit einem 917 LH an. Das von Ferdinand Piёchs Mutter Louise finanzierte Team von Porsche Salzburg schickte einen 917 KH und einen 917 LH mit 4,9-Liter-Motor ins Rennen. Starker Regen sorgte für zahlreiche Ausfälle, unter die auch die komplette Ferrari-Werksmannschaft mit dem neuen 512S fiel. Nur sieben Autos wurden schließlich gewertet, an der Spitze der in den österreichischen Nationalfarben Rot und Weiß lackierte 917 KH von Porsche Salzburg mit dem deutsch-britischen Fahrer-Duo Hans Herrmann und Richard Attwood. Martini Racing mit dem 917 LH und einem betagten 908 komplettierte den historischen Porsche-Dreifach-Sieg. Den ersten von bis heute rekordmäßigen 19 Siegen.

In den nächsten Jahren war der Porsche 917 in verschiedenen Varianten das dominierende Auto in Sportwagen-WM, amerikanischer CanAm-Meisterschaft – mit Turbomotor und bis zu 1.300 PS – und deutscher Interserie. 1971 gelang noch einmal ein Sieg in Le Mans, danach waren die Fünfliter-Sportwagen in der WM verboten. Zum Abschied setzte Steve McQueen dem 917 mit seinem Film „Le Mans“ ein Denkmal.

Insgesamt 53 Porsche 917 der ersten Serie verließen das Werk. Nur ein einziger wurde zu seiner Zeit tatsächlich auch für den Straßenverkehr zugelassen, Chassis-Nummer 30 für den italienischen Spirituosen-Magnaten Graf Rossi. War natürlich ein Riesen-Verwaltungsakt, zu allem Überfluss auch noch in den USA.

Aber genau dieser Präzedenzfall bildet die Argumentationsgrundlage für die heutige Zulassung von 917-Nachbauten. Eine davon, unser ursprünglich vom amerikanischen Hersteller Race Car Replicas gefertigtes Fotomodell, hat sogar ein deutsches Kennzeichen.

Besitzer Stefan Heinz ließ von Spezialisten seiner Firma Composite Worxx die Karosserie originalgetreu nachfertigen. Bei der Technik musste er allerdings einige Kompromisse eingehen. Als Antrieb dient keiner der heute nicht mehr verfügbaren Mezger-V12, sondern ein modifizierter und auf 400 PS leistungsgesteigerter Sechszylinderboxer aus einem 911.

Auf dem Computer designte Anbauteile wie Lüfterrad und Luftfilter sorgen für optisch größtmögliche Nähe zum Original. Viele Fahrwerkskomponenten sind durch auf modernsten CNC-Maschinen hergestellte Bauteile ersetzt. Und der beim Porsche 917 aus ultra-leichtem, aber leicht brennbarem Magnesium geschweißte Rahmen besteht nun aus Stahl.

Heinz ergatterte gleich drei gebrauchte Replikas, um durch Restauration und Verkauf von zwei Exemplaren seinen eigenen 917 KH zu finanzieren. Fragt man ihn danach, nennt er es zwar nicht exakt so. Aber „Irrwitz“ und „riskantestes Auto meiner Karriere“ lässt sich durchaus aus seinen Worten heraushören.

TEXT Christian Schön

FOTOS Porsche & Mario Klemm